Durant le mois de Novembre 2024, la classe prépa arts de CPES-CAAP a pu assister à deux conférences de l’artiste plasticienne ORLAN lors de son passage à la Rochelle, durant lesquelles nous avons pu nous familiariser avec son œuvre, par le biais d’échanges enrichissants.

Lors du premier jour, nous l’avons découverte : ORLAN, artiste inclassable, qui marque sa présence tant par ses œuvres que par son refus total des conventions. Dès le début, au début des années 1960, le choix de se créer un nom et de l’écrire en majuscules montre ses intentions. Ce geste, simple d’apparence, est une déclaration forte : celle du refus de se plier, pour affirmer son individualité, “sortir de la ligne”, et s’élever au-delà des normes. Tous ces éléments se placent en parallèle aux luttes féministes de cette époque et à la quête d’émancipation que son travail convoque. Elle considère l’émancipation à son plus haut degré et pour elle, il faut aller jusqu’à s’émanciper de … son émancipation.

Le fil conducteur de cette première rencontre a été sa réflexion sur un concept d’identités mouvantes. ORLAN affirme : « Je suis pour les identités nomades, mutantes, mouvantes, changeantes ». Cette affirmation nous a poussés, nous en tant qu’ auditeurs, à entamer une réflexion quant à notre propre rapport à l’identité. Sommes-nous aussi libres qu’on le croit ? Acceptons-nous le changement ou nous enfermons-nous dans des étiquettes ? dans un cadre ? Ces questions ont résonné de plus en plus au fur et à mesure que nous explorions son œuvre.

Elle nous a présenté ses interventions chirurgicales qu’elle a réalisées sur son corps dans les années 1990 qui ont souvent été perçues comme choquantes et ont suscité des émotions variées. Elle explique que certains ont pu ressentir de la fascination face à cette audace, d’autres une gêne en entendant la description de ces performances extrêmes. Pourtant, au-delà du choc, ses actes montrent une critique profonde des normes esthétiques imposées, notamment sur les corps féminins. Elle dénonce? mais d’une manière nouvelle, inattendue et audacieuse : elle utilise son propre corps comme un outil, comme un support afin de construire son discours artistique et bien sûr politique.

Ce qui est particulièrement marquant chez elle, c’est qu’elle ne se laisse jamais réduire à une seule pratique ou à un seul message, sa démarche dépasse les catégories, toujours dans cette démarche d’émancipation. Elle travaille avec des matériaux variés : des technologies numériques, aux recherches scientifiques avec des échantillons de ses propres cellules, aux installations physiques, et pose des interrogations sur des événements sociétaux universels. On retrouve tout de même, trois axes majeurs dans son travail, d’après l’échange que nous avons eu avec elle : la remise en question de son identité assignée de “femme caucasienne judéo-chrétienne”, ses opérations chirurgicales comme une forme d’interrogation des déterminismes et son intérêt pour les cultures et les déplacements à l’intérieur de celles-ci.

Elle nous a d’ailleurs montré trois de ses performances vidéo dont No baby no…où sont les écolos ?. Dans celle-ci, elle rejette la pression sociale qui impose aux femmes de devenir mères. Cette performance est comme un manifeste contre la maternité, une revendication de la liberté féminine face à la norme qui assigne la femme à la procréation. Le titre même, No Baby No, exprime avec clarté ce rejet de l’idée que la femme doit nécessairement être une mère. Lors de cette conférence, nous avons aussi visionné son documentaire/film : The Harlequin’s coat, qui retranscrit une de ses opérations chirurgicales avec le célèbre manteau d’Arlequin. On y aperçoit aussi une de ses installations dans laquelle ses cellules sont utilisées et intégrées dans l’œuvre.

En sortant de la conférence, il était difficile de rester indifférent. Certains, peut-être, se sont sentis déstabilisés, voire heurtés par l’intensité de son approche. D’autres, au contraire, ont dû ressentir une forme de libération, comme si ORLAN avait mis des mots et des images sur des pensées impossibles à formuler. Le plus inspirant, c’est son refus total de se conformer et son insistance sur la nécessité de construire et reconstruire l’émancipation et c’est ce processus, qu’elle poursuit à travers son art, et c’est une invitation à sortir du cadre, à repenser nos propres limites.

Finalement, cette conférence n’était pas simplement une introduction à l’oeuvre d’ORLAN, mais une expérience en elle-même. Elle nous a interpellé.es, provoqué.es, et surtout poussé.es à réfléchir à la société, à l’art, et à nous-mêmes. ORLAN n’est pas une artiste que l’on regarde de manière passive : elle est une force, visible, qui ” parle haut et fort”, c’est un mouvement qui nous emporte vers des réflexions nécessaires.

Lors du deuxième jour, sa conférence sur le scandale a plongé l’auditoire plus profondément dans son univers à la fois déroutant et captivant, où l’art, le corps, et la société s’emmêlent de manière complexe. Une œuvre en particulier a retenu l’attention : La Liberté en écorché, qui signe son manifeste. ORLAN y explore la métaphore de l’écorchement, expliquant qu’elle a dû « s’écorcher elle-même » pour s’exprimer et créer ce qu’elle est. Cette image prend son sens lorsque l’on découvre la diapositive qui nous a accueilli : une modélisation 3D de son corps dépouillé de chair, un avatar écorché sous forme de triptyque. Cet avatar est loin d’être une simple représentation car il devient un symbole de sa démarche artistique : un corps-sculpture, malléable, en constante redéfinition. On y voit seulement ses muscles, ce qui abolit toute catégorisation raciale du corps.

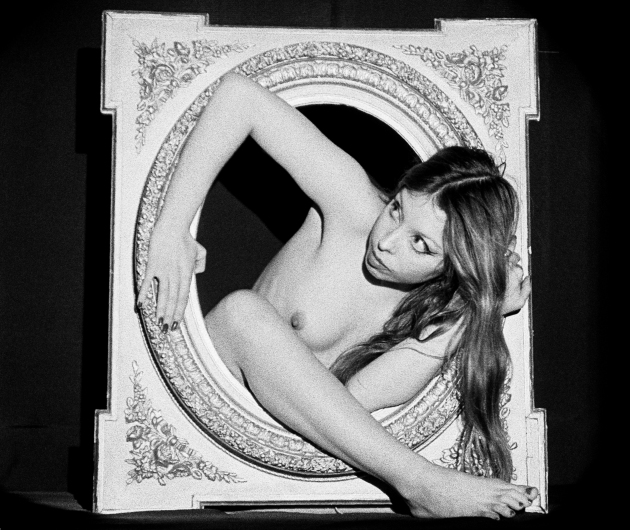

D’ailleurs, elle nous a expliqué que l’idée du corps-sculpture traverse son œuvre depuis ses premières expérimentations, entre 1964 et 1967, où elle sort littéralement du cadre en utilisant des masques ou en détournant les codes de la représentation classique, en s’habillant de sa propre nudité par exemple. L’une des œuvres mentionnées est celle où ORLAN accouche d’elle-même (ORLAN accouche d’elle m’aime, 1965). Elle donne naissance à une sculpture sans genre, une allégorie de l’art, de l’altérité. Ce geste, qu’elle compare à la Naissance de Vénus de Botticelli, illustre son intérêt pour la réinterprétation des classiques à travers une sensibilité contemporaine.

Parmi ses œuvres emblématiques, Plaisirs brodés et Panoplie d’une fille bonne à marier proposent une critique amèr et ironique des attentes sociétales envers les femmes. Ces tirages grandeur nature, collés sur bois, allient un réalisme troublant avec une approche décalée. D’autres œuvres, comme Tête à claque, jeu de massacre illustrent son humour provocateur et son audace dans la déconstruction des normes.

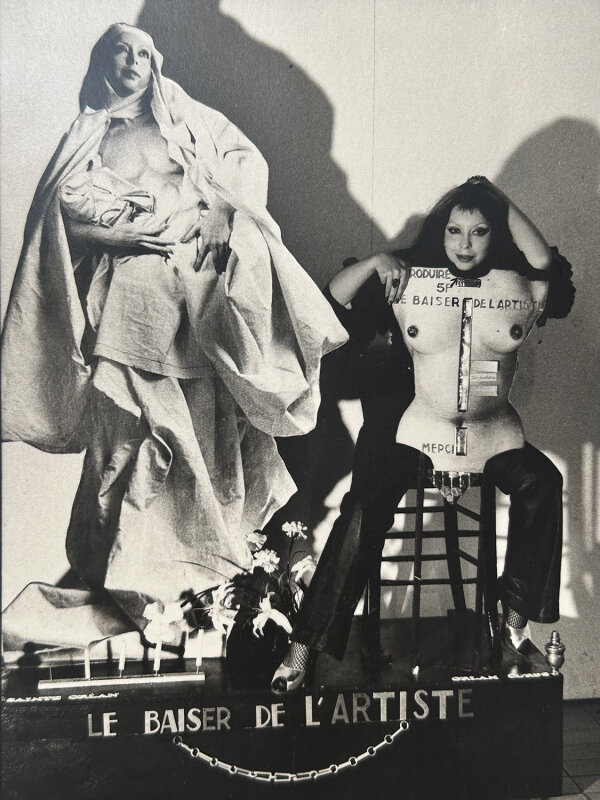

Bien évidemment, impossible de ne pas parler du baiser de l’artiste, une performance iconique où ORLAN interroge les rapports de pouvoir, le désir et la marchandisation des corps. C’est l’un des exemples les plus frappants de son approche transgressive. En utilisant son propre corps comme médium, ORLAN “pousse la frontière entre l’art et la vie”, affirmant que « la beauté est un diktat de l’idéologie présente ». Enfin, l’artiste évoque aussi des thématiques philosophiques, notamment en s’appuyant sur le livre Laïcité de Michel Serres. Les concepts de défiguration et de refiguration qui sont au cœur de son travail, résonnent donc avec ses interrogations sur l’identité et la transformation.

Cette conférence a été une immersion bouleversante dans l’univers d’ORLAN, une aventure enrichissante pour nos projets et notre créativité ainsi qu’une opportunité de découvrir des travaux qui ont changé la société et continuent de le faire, et d’où l’on ressort à la fois remué.e et inspiré.e.

Son œuvre ne laisse donc personne indifférent : elle provoque, questionne, et pousse à sortir du cadre pour repenser nos propres perceptions du corps et de l’art, afin qu’à notre tour nous puissions réfléchir à notre liberté.

Compte-rendu co-rédigé par Kym Catchpole-Félix et Lisa Jussy étudiantes en CPES-CAAP